Joan Ayrton

« Le Cycle des inquiétudes »

Géologie et psychédélisme, Hypothèses sur un état de conscience du temps présent

Cet entretien a été écrit pour la journée d’étude « Le Nuage Pourpre » qui s’est tenue au Fresnoy le 1er avril 2021, à l’invitation de Géraldine Sfez (CEAC Université de Lille) et Riccardo Venturi (TELEMME Aix-Marseille-Université) et à laquelle participaient également Tim Ingold, Frédérique Aït-Touati, Momoko Seto, Yuyan Wang, Emanuele Coccia et Gregory Chatonsky

Joan :

Carin, tu es artiste, chercheuse, et commissaire au sein du collectif Le Syndicat magnifique. Ton travail se développe autour de questions relatives à l’image et à ses modes d’apparition, de réception, de transmission et de duplication. Tu en étudies et manipules les composantes essentielles — lumière, couleur, temps, figuration, abstraction–et à travers l’installation, la vidéo et l’image imprimée, tu réalises un travail d’atmosphère dans lequel tu actives ces pièces par des textes ou des performances. Ta pratique est autant marquée par la peinture romantique et le « colorfield » que par la littérature fantastique et fantasy, le cinéma de science-fiction et le jeu vidéo. Tes recherches se concentrent majoritairement sur le médium de l’écran, sur les dispositifs technologiques de transmission et d’affichage de l’image, s’appuyant autant sur les théories des software studies et l’archéologie des médias que sur la deep ecology, les para-sciences ou les subcultures.

Commençons peut-être par évoquer ton rapport au paysage et à la couleur, autour desquels ton travail s’est construit, à une certaine imagerie que tu recherchais, dans l’image imprimée, puis dans l’image digitale, et la façon dont ta recherche t’a menée à la réalisation de cette pièce de 2014, Vidéoprojecteur (01).

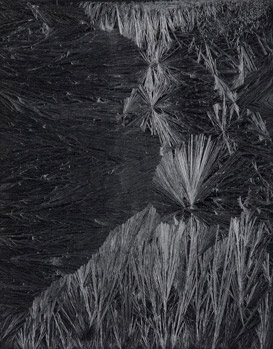

Carin Klonowski, Vidéoprojecteur, vidéoprojecteur, depuis 2014.

Vue d’exposition : Fading away, exposition coll., cur. Céline Flécheux et Rosario Caltabiano, 2018, galerie 22,48m2, Paris. Photo : 22,48m2

Carin :

Pour te répondre, je dois faire un saut dans le temps. Lorsque nous nous sommes rencontrées, j’étais étudiante et tu étais mon enseignante. Le paysage est arrivé dans mon travail à ce moment-là, comme une révélation — j’en étais très certainement pétrie, j’ai grandi comme toi dans un endroit où les éléments sont très prégnants, à Nice et dans l’arrière-pays niçois. Le cadre est très saisissant, on y est complètement dépassé, entre l’aridité, la roche acérée, l’étendue méditerranéenne, une occupation humaine par endroit très dense… Quoi qu’il en soit, à cette période, je travaillais essentiellement l’image imprimée et numérique. On était au cœur de questionnements sur la matérialité du web, de ses contenus et les banques d’images constituaient une manne de matériaux à se réapproprier, à penser. Le fonctionnement typologique des moteurs de recherche me fascinait complètement — taper “montagne” et avoir des centaines d’images de registres, usages et esthétiques différentes permettait de balayer du regard une grande variété d’apparitions paysagères et leurs possibles emplois (et réemplois). J’ai voulu dresser une chronologie, comprendre comment on passait d’un Friedrich à une photographie de coucher de soleil sur un fond d’écran dans une administration. Je cherchais ce qu’étaient les “qualités” plastiques des images numériques, construites sommairement, de basse résolution, ou au contraire irréelles de précision, aux couleurs brillantes. Je me demandais aussi, naïvement, si cette multiplicité d’images n’épuisait pas le paysage, si le sublime romantique y persistait. Est-ce qu’une forme de spiritualité, de transcendance, pouvait émaner d’une bouillie de pixels… Sans pensée réactionnaire, est-ce que la démocratisation d’outils de captation et de circulation des images ne “dégradait” pas la représentation paysagère. Et le monde était déjà en crise, en 2011… en fait je crois que je ne l’ai connu que comme ça. La question d’un possible réenchantement a donc émergé — je reprenais les mots de Pierre Wat à propos de la peinture de William Turner, me demandant s’il était possible, du moins intéressant, de proposer “un réenchantement du monde avec les armes du désenchantement”. Avec le recul, c’était simpliste, d’une mélancolie un peu datée, réducteur quant à ce qu’est le médium numérique, et encore trop ancré dans une scission sujet/objet, un regard trop anthropocentré sur le monde. Un monde numérique dans lequel on se diluait déjà. Mais j’avais besoin de passer par là pour circonscrire un sujet et avancer.

Joan :

Oui, c’était une première approche historique. Un point de vue contemporain, et générationnel, s’est construit peu à peu, à partir de là.

Carin :

Oui c’est ça. Je suis revenue de mon voyage dans l’histoire du paysage et de la peinture plus outillée pour comprendre les médias qui m’entouraient. J’ai poursuivi mes études en recherche à l’université Paris Diderot, où, entre des cours d’esthétique, d’histoire de l’art et d’écologie, je travaillais sur le dégradé coloré, du fond de la peinture à son “devant”, puis “autour” et enfin, circonscrit mais infini — grossièrement, je passais par Claude Lorrain, William Turner, Ed Ruscha, Ann Veronica Janssens, par le graphisme et la publicité, pour arriver au dégradé coloré sur écran, l’image vectorielle dans laquelle on pourrait zoomer indéfiniment, ou celle de basse définition qui elle-même se dégrade, notamment par le zoom… c’est là que les questions d’inclusion dans le paysage, dans son “temps” et sa potentielle dégradation, ou celles d’un paysage qui se génèrerait sans l’œil humain ont vraiment émergé. C’est là que j’ai essayé de considérer les technologies de diffusion d’image comme aptes à produire du paysage… sans nous, juste en “vivant” leur vie.

Je peux parler de Vidéoprojecteur, le début de la pièce date de cette période. Je dis “Début” parce que ce processus est toujours en cours, avec plusieurs machines. C’est un protocole de “laisser vivre” ou d’épuisement de la machine. Je me procure des vidéoprojecteurs considérés comme en fin de vie, car les écrans LCD qu’ils contiennent perdent leurs pixels. Ceux-ci ne filtrent plus le rouge, le vert ou le bleu mais se contentent de laisser passer les trois couleurs, produisant de la lumière blanche. Ce qui laisse apparaître sur la projection des points blancs, de plus en plus nombreux, certains clignotant encore avant de se figer. Aucun signal n’est envoyé dans le projecteur. Il est simplement branché, allumé et projette son écran d’accueil bleu, parfois noir, précisant qu’aucune source n’est connectée. Je m’amuse de cette mention “no signal” — l’univers est trop grand, le signal ne nous est pas encore parvenu, ou bien on n’y capte pas de traces de vie similaire à la nôtre. Avec le temps donc, le processus est inéluctable, l’image sera un rectangle de lumière blanche, le ciel sera trop lumineux, éclairé par une titanesque supernova… fiat lux n’est jamais très loin. Plus pragmatiquement, le projecteur sera une grosse lampe.

Ce qui s’est passé à cette époque, c’est que j’ai commencé à comprendre qu’il me fallait actualiser le sentiment de mélancolie, que je ne pouvais pas m’abîmer dans la nostalgie d’un paysage romantique. Les enjeux ne sont plus les mêmes, les êtres et les choses qui peuplent le paysage contemporain, leurs interactions respectives non plus. Et je crois que ma quête du sublime était trop empêchée par un fort sentiment solastalgique, je devais agir, changer de point de vue. Sauter dans le présent, et penser au futur qu’on ne m’annonçait pas très rose.

Joan :

Peux-tu nous dire de quelle façon tu articules cette question de la mélancolie avec les objets technologiques ?

Carin :

En appliquant à ces objets la question de la finitude. Je regarde vivre les projecteurs, je leur laisse l’opportunité de finir “complètement” leur vie de machine à diffuser de la lumière et de l’image, je fais de leur obsolescence programmée une sorte de fête, ils vont mourir en grande pompe en projetant des étoiles. Le sentiment mélancolique est chargé de l’obsolescence rapide imposée à ces objets, de la difficulté de leur recyclage et d’une acceptation de la décrépitude de tout, y compris des machines et ce, malgré leur fonctionnement de plus en plus opaque, leur matérialité plastique, minérale et métallique qui ne s’érode pas au même rythme que la nôtre, dont l’apparence est de plus en plus éthérée. C’est une mélancolie baroque, un peu pompeuse, teintée d’un lyrisme élégiaque, d’apparence assez décalée des objets dits “froids” que j’observe. C’est une mélancolie avec un sourire en coin. Et surtout elle se politise : dans un rapport à l’objet, à sa consommation, à la production d’autres (de “nouveaux”) objets. C’est peut-être ça le point de vue romantico-contemporain que j’essaie de développer.

Joan :

Aussi, l’écriture que tu pratiques dans la recherche, a progressivement pris place dans ton travail, avec la performance.

Carin :

Oui, au cours de ma recherche de possibles formes de réenchantement du monde, j’ai vu que la fiction pouvait en être une arme. Par exemple, la fantasy. Dans les univers de fantasy, la magie peut exister, et doter de la vie des objets inertes. Un sucrier peut alors servir le sucre lui-même dans le thé. Néanmoins, la magie (comme la technologie) ne résout pas tout, elle a toujours un prix. Et le coût de cette magie peut, de manière allusive, parler de problèmes très concrets, par exemple de la question écologique ou de l’emprise de l’humain sur son environnement. Ursula Le Guin le fait à merveille dans le cycle de Terremer, la magie et le pouvoir y sont une ressource, potentiellement tarissable, dont on peut abuser. La possibilité allégorique du récit de fantasy, fantastique ou de science-fiction m’est apparue sensée et assez décomplexante pour aborder des sujets d’une certaine gravité, comme celui des technologies, comme les écrans qui sont de véritables révolutions optiques dont la production a des conséquences matérielles désastreuses sur le monde.

Mais il m’a fallu articuler l’écriture avec ma pratique plastique, afin de ne pas retomber dans quelque chose de binaire sujet/objet ou texte/image. Je ne voulais pas subordonner les formes au récit. C’est à ce moment-là que j’ai voulu articuler des formes théoriques, littéraires et visuelles le plus horizontalement possible. J’ai donc commencé à performer mes textes au milieu d’installations, en essayant d’incarner, en tant que corps et voix, une forme d’interface entre texte et objets. Petit à petit, la performance comme possible animation des objets m’a menée à en fabriquer de moins en moins, et plus à manipuler ceux qui existaient déjà. Par exemple avec TLCD (02, 03), qui est une séance de relaxation où je propose une plongée dans la matière de l’écran, détaillant chaque strate composant un écran à cristaux liquides dans un langage syncrétique, poético-scientifique.

Carin Klonowski, TLCD, performance et installation (impressions textile, moquette, vidéo sur écran), 2018-2019.

Vue d’exposition : Sedona, exposition coll., cur. Syndicat Magnifique, 2019, Villa du Parc, Annemasse. Photo : Aurélien Mole, Villa du Parc

Carin Klonowski, TLCD, performance, 2018-2019.

Vue d’exposition : TLCD, exposition personnelle, cur. Alix Desaubliaux, 2018, galerie Modulab, Metz. Photo : Benjamin Roi

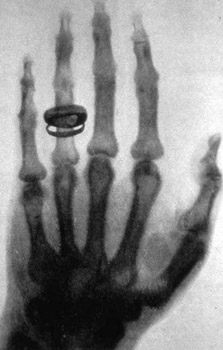

Dans cette performance, je commence par évoquer les effets de la lumière bleue sur le corps humain pour aller au fond de l’écran, vers cette matière hallucinante que sont les cristaux liquides. Tout en parlant, je masse assez violemment un écran que je tiens sur mes genoux, qui diffuse des images en lien avec mon récit. Ce “geste interdit” trouble la fine couche de solution de cristaux liquides qui permet à l’image de s’afficher : la matière de l’écran remonte à sa surface. Dans cette performance, je ne vais pas “plus loin” que les cristaux liquides (qui sont par ailleurs une matière non pas minérale mais à la base organique, produite synthétiquement pour fabriquer des afficheurs LCD). De manière empirique, j’ai saisi la dimension matérielle, géologique de ces dispositifs : or, cuivre, aluminium, tantale, lithium. Derrière la dalle lumineuse de l’écran se trouve un lien au sol et à son exploitation, à un paysage façonné par l’extraction des ressources.

Joan :

C’est précisément par cette pièce que j’ai relié ton travail à mes questionnements, par sa dimension mystique, rituelle ; et finalement dans l’ensemble de ton travail, il s’agit de cette re-matérialisation si présente dans les formes actuelles, ce besoin de se ressaisir des objets par les éléments mêmes qui les composent, en l’occurrence, des éléments chimiques, et minéraux.

Nous sommes partis de l’histoire du paysage, de la peinture, des images, de ce dont tu hérites d’une histoire du regard, fabriquée et façonnée par la modernité et ses grands chantiers, menant à celle de la cybernétique, devenu ton propre laboratoire paysager. Aussi, je suis frappée par un certain paradoxe, lorsque tu dis devoir « actualiser le sentiment de mélancolie », et « qu’il ne peut plus s’agir de t’abîmer dans la nostalgie d’un paysage romantique », j’entends aussi forcément une forme de résistance à l’héritage de cette mélancolie, de ce sublime si intrinsèquement lié aux impérialismes. J’entrevois un possible conflit entre acceptation et refus de cet héritage. Mais revenons à cette mélancolie, à ce monde en crise, que tu dis « n’avoir jamais connu que comme ça » … cette phrase résonne fort et me fait mesurer l’écart générationnel entre nous (20 ans pile). J’ai été élevée dans une pensée de l’écologie, avec une certaine notion d’un dérèglement à venir, mais celui-ci demeurait, dans ma vie d’européenne privilégiée, diffus et relativement lointain. Or, nous voyons depuis quelques années seulement, apparaître de façon planétaire les signes visibles de fractures, les menaces sensibles de catastrophes imminentes…

Carin :

C’est le travail que tu as présenté dans une exposition à la galerie Florence Loewy.

Joan: Oui, l’exposition “There is a Crack in Everything” (2021). J’y montrais des photographies de barrages hydroélectriques comme figures métaphoriques d’une tension, de points de rupture, de fractures, de débordements (04). Je présentais une série d’accidents d’images, survenus malgré moi, dans la photographie argentique d’un barrage, et au Japon, prise avec mon iPhone, celle d’une femme marchant devant moi coupée en deux, une brèche, un glitch (05). Ces accidents d’images sous-tendent l’idée de catastrophe aujourd’hui si présente dans nos esprits.

Joan Ayrton, Dam I, 2016-2020.

Tirage numérique pigmentaire d'après négatif noir et blanc numérisé, Édition of 3 ex + 1 EA

Joan Ayrton, Tokyo, woman walking, 2020.

Tirage numérique pigmentaire, Édition of 3 ex + 1 EA

Carin :

Oui, mais moi je n’attends pas que ça craque. Mon expérience est tout autre. Je n’ai effectivement jamais connu le monde autrement que dans la catastrophe — je suis née post-Tchernobyl, l’année de la chute du mur, ça partait d’un mauvais pied. La catastrophe, je la vois comme un nuage toxique. Elle est là, on l’a vue venir de loin et on l’a laissée infuser. J’étais dans une forme de résignation, mais il y a trois ans, une lecture a tout changé : « Le Réalisme capitaliste », écrit en 2009 par le critique musical et philosophe Mark Fisher, traduit en français en 2018. En introduction, il met les mots sur ce sentiment de catastrophe diffuse, en détaillant une scène du film « Les Fils de l’homme », d’Alfonso Cuaron : « Dans Les Fils de l’homme, la catastrophe n’est pas au tournant de la rue et elle n’est pas non plus déjà survenue. Au contraire, elle est actuellement vécue. Il n’y a pas de moment ponctuel qui serait le désastre : le monde ne prend pas fin dans un grand " boum ". Il s’estompe, se délite, s’effondre peu à peu. Qui sait ce qui a été à l’origine de la catastrophe ? Sa cause est renvoyée à un lointain passé, si radicalement séparée du présent qu’elle semble le caprice d’un être maléfique : un miracle en négatif, une malédiction que nulle pénitence ne saurait atténuer. Une telle calamité ne peut être tempérée que par une intervention tout aussi impossible à anticiper que l’a été, au départ, le déclenchement du fléau. Toute action est inutile ; seul l’espoir insensé a quelque sens. »

Fisher dresse un parallèle entre cette catastrophe et le système néo-libéral. Il parle d’une « hédonie dépressive » dans laquelle il voit les individus, précisément de ma génération, coincés. La question de la catastrophe insidieuse et de son acceptation mène rapidement à celle de la stérilité. Il cite Fredric Jameson et Slavoj Žižek, disant qu’il est plus facile d’imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. C’est cela qu’il entend par « réalisme capitaliste : l’idée qu’il est non seulement le seul système politique et économique viable, mais aussi qu’il est impossible d’imaginer une alternative cohérente à celui-ci. »

Ce capitalisme, c’est aussi cet « héritage » que je me trimbale. C’est aussi lui qui est responsable de bien des maux actuels, écologiquement aussi. L’impuissance à en penser des alternatives est cette stérilité. Fisher l’analyse dans des productions audiovisuelles pop et pose ces questions que j’ai prises comme une adresse directe : « comment une culture peut-elle perdurer sans nouveauté ? Que se passe-t-il si la jeunesse n’est plus capable de susciter la surprise ? » Il voit dans ces productions culturelles des années 2010 une forte tendance à la rétrospection, une « nostalgie formelle » et fait un bien sombre présage : « Il se pourrait bien que le futur ne promette que réitération et repermutation. » Cette nostalgie ne serait pas une nostalgie psychologique, qui contiendrait un sens temporel et historique cohérent en train de s’effondrer. C’est plutôt à comprendre comme un attachement formel à des techniques et des formules esthétiques du passé. Cette nostalgie formelle n’est pas créatrice. Elle assigne à la technique la tâche de réhabiliter l’ancien. L’effet est que cela travestit la disparition du futur en tout son contraire. FUTURE HAS BEEN CANCELLED. La formule tombe comme un couperet dans le livre “Ghosts of my life” que Fisher publie en 2014. Cette annulation a été lente, elle “ne s’est pas faite en une nuit”. Fisher s’attaque à la question en analysant des objets culturels précis, nous montrant que toute allusion au futur y est rétro-futuriste. La stérilité est telle que toute projection du futur est forcément bloquée dans une idée “passée” de celui-ci, remâchant des sons électroniques, des récits et des esthétiques de la science-fiction 50’s.

Son langage est fort, très subjectif, très affecté. C’est très convaincant. Et pour moi c’est là que tout bascule. Ça voudrait donc dire que je suis vouée à être captive de mon héritage romantique, impérialiste, capitaliste, que je ne pourrai que cycliquement revivre tous ces écueils, et foncer vers la catastrophe, droit dans le mur. Il y a eu assez de crash-tests. S’il doit y avoir une fracture, elle est à cet endroit : je suis en colère. En colère de cette prise d’otage, en colère que la dépression soit la seule alternative, en colère d’être accusée de stérilité. S’il y a “stérilité”, alors je la prends comme un véritable positionnement : je ne veux pas innover dans un monde abîmé.

Joan :

Est-ce pour cela que tu vas chercher dans la ruine et les décombres — pour ne plus “produire” mais manipuler, transformer ? Comme dans ton dernier travail Blackscreen Issues, Sleeping Displays, où tu graves des poèmes sur des pièces d’écrans de smartphones, tablettes, téléviseurs avant leur destruction. Dans cette installation, on sent quelque chose de très sombre, on est dans les limbes.

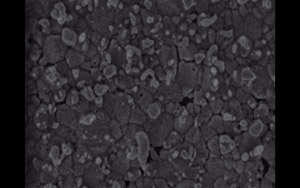

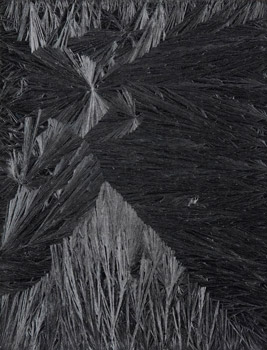

Carin : Tout à fait. Je désosse ces écrans pour en extraire la dalle, c’est à-dire ces deux couches de verre entre lesquelles sont emprisonnés les cristaux liquides. Les poèmes sont écrits du point de vue de ces machines et contenus inopérants (06). Ils parlent de leur condition, de leur abandon, mais aussi de leur survie. (07)) Ce sont des miroirs noirs, ils incluent notre reflet, notre corps à leur déchéance, comme une accusation. Tout est gravé et découpé au laser, c’est quelque chose de violent, ça transperce la matière à haute température. (08) Cette matière réagit, s’anime : les cristaux liquides blanchissent, la fumée se dépose à la surface du verre et se solidifie. Ces objets ne sont plus vraiment morts, pas vraiment « vivants ». Ce sont des spectres qui nous mettent au défi de notre vanité. Dans l’installation, ils évoluent dans l’ombre. L’éclairage est très ponctuel, l’ambiance est lourde.

Carin Klonowski, PC_2.2 (from nghtbsd_7), gravure et découpe laser sur dalle d’écran LCD, film polariseur, éclairage led, figurine, 2021.

Vue d’exposition : Blackscreen_Issues_Sleeping_Displays, exposition personnelle, 2021, Glassbox, Paris. Photo : Margot Montigny. Avec le soutien de Glassbox et Forte, Région Île-de-France

Carin Klonowski, SCR (from nghtbsd_7), gravure laser sur films polariseurs, 2021.

Vue d’exposition : .aucunsignal, exposition personnelle, 2021, Glassbox, Paris. Photo : Glassbox. Avec le soutien de Glassbox et Forte, région Île-de-France

Carin Klonowski, ICU (from nghtbsd_7), gravure laser sur dalle d’écran LCD, 2021.

Vue d’exposition : Blackscreen_Issues_Sleeping_Displays, exposition personnelle, 2021, Glassbox, Paris. Photo : Ugo Ballara, Glassbox. Avec le soutien de Glassbox et Forte, région Île-de-France

Fisher dit que « Le capitalisme est ce qui reste quand les croyances se sont effondrées et que seul demeure le consommateur-spectateur qui se traîne au milieu des décombres et des reliques. » J’essaie de renverser cette position, de faire en sorte que les reliques s’animent et nous parlent. C’est un cri du cœur à 2600°. De ces limbes gronde ma colère, parce que dans le spectre, il y a quelque chose qui refuse de disparaître, qui fait résistance.

Joan :

En regard de cet effondrement des croyances, de ces décombres et d’un besoin de résister, je pense à d’autres artistes de ta génération qui ont recours aux utopies et réactivent des formes et pratiques que l’on a vues dans les années 60, 70. Et sans même parler d’utopie, les luttes féministes et décoloniales apportent une énergie vitale, non seulement résistante, mais puissamment créatrice dans les pratiques actuelles. Ne vois-tu pas ça comme une solution possible à ce mal-être que tu évoques ?

Carin :

Oui, je suis d’accord. Passé ce constat qui me révolte, je ne peux me contenter d’une forme de marasme. Et Fisher m’accompagne encore dans ce déplacement. Peu avant la fin de sa vie, il a lui-même tenté une sortie de la dépression, en amorçant la théorie de « l’acid communism », ou communisme psychédélique. Il relève que la conscience psychédélique appréhende la plasticité de la réalité. Elle est le contraire de l’immuabilité et la résignation imposée par le réalisme capitaliste. La plasticité des choses offerte par les acid trip peut nous extraire de la réalité dominante du moment. Celle-ci devient provisoire, et ça rend la fluidité envisageable comme alternative d’organisation du réel.

On en revient donc à ton hypothèse. Je pense qu’il y a une part de psychédélisme chez moi. Il se situe très probablement dans cette question de matière endormie, de veille, et de latence. À cet endroit, on peut appréhender le présent dans son épaisseur, prendre du temps. Et ça c’est vivre. C’est un état de conscience hypnotique, qui permet de saisir le monde autrement.